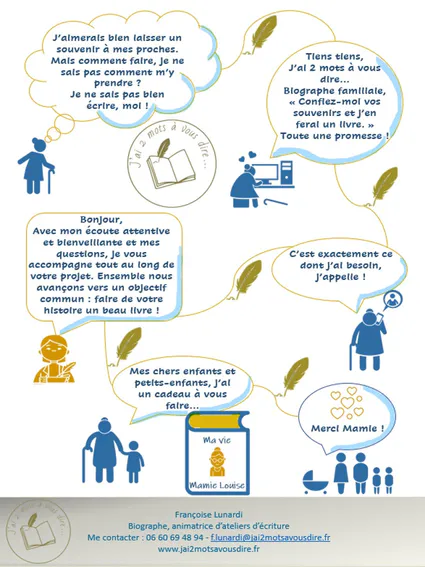

Un blog dédié à la biographie

Mon activité présentée en mode "sketchnoting"

27/02/2022

Le sketchnoting pour la biographie

J'ai suivi une formation sur le "sketchnoting", que j'ai souhaitée mettre en pratique afin de présenter mon métier de biographe. Du souhait du narrateur de raconter sa vie, à la remise du livre à ses proches, voici un résumé en images !

Parce qu'une image vaut parfois mieux que 1000 mots.

La bosse de l'écriture

20/01/2022

Le geste d'écrire

Munissez-vous d’un crayon et d’une page blanche. Comme au tout début, lorsque enfant, vous avez tenu un stylo pour la première fois. Si chacun se souvient de ses premiers exploits à bicyclette, il n’en va pas de même de l’écriture. La banalité du geste, sa facilité ne sont pas de ceux qui restent en mémoire. Et pourtant ?

L’enfant forme d’abord des gribouillis de sa main malhabile. Si vous lui demandez ce qu’il fait, il vous dira qu’il écrit, mimant ainsi les gestes qu’il a observés. Ensuite vient le dessin, les crayons de couleur, les premiers bonhommes à grosse tête et corps atrophié.

Avec l’école, l’enfant débute son apprentissage de l’écriture, il trace ses premiers bâtons sur les lignes d’un cahier, bientôt remplacés par les lettres et les chiffres. Tout se complique - ou pas - lorsqu’il faut écrire son prénom. Certains parents facétieux lui compliquent la tâche en attribuant, qui un prénom composé, qui des lettres compliquées à former. D’autres vont à la simplicité et les Léo, Noé ou Lou, auront plus de facilité à signer leurs premières œuvres.

Apprendre à écrire…

Derrière ces quelques mots, tout un monde. L’école nous apprend à tracer des caractères représentant une langue sur le papier. On transforme ainsi des sons en syllabes puis en mots, on assemble des phrases. Grâce à l’écriture, nous devenons aptes à transcrire des connaissances sur les pages de nos cahiers.

Ecrire pour retenir, pour savoir, pour transmettre.

Mais le mot « écrire » ne se résume pas à cette seule définition. Dans sa seconde acception, il fait de nous des compositeurs posant sur le papier, non pas les notes de la gamme mais nos propres mots. Il nous permet d’assembler les mots pour en faire une histoire, un récit ou relater nos pensées.

Ecrire, pour créer, pour inventer, pour raconter.

On en vient donc au paradoxe suivant : on peut donc savoir écrire – être capable de tracer des caractères - mais sans savoir écrire – inventer une histoire et la coucher sur le papier. Raymond Devos, maître de l’absurde, aurait apprécié.

Alors vous qui comptabilisez des heures le crayon à la main, des kilomètres de lignes noircies, vous qui avez la bosse de l’écriture sur le majeur, savez-vous écrire ?

Françoise Lunardi- J'ai 2 mots à vous dire...Biographie - Accompagnement à l'écriture - Ateliers d'écritureMembre agréée de l'Académie des écrivains publics de France et duSyndicat national des prestataires et conseils en écriture

Me contacter : 06 60 69 48 94 - contact@jai2motsavousdire.fr

© Copyright 2025 - J'ai 2 mots à vous dire...